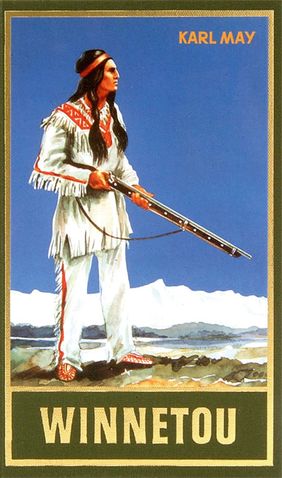

Zwischen meinem 12. und 15. Lebensjahr (lang, lang ists her) habe ich versucht, mir Karl Mays Abenteuer-Romane, darunter auch die Winnetou-Bände, zu erschließen. Doch die mitunter kunstlos und weitschweifig verfassten Geschichten, in denen beliebig austauschbare, weil letztlich profillose Protagonisten agieren, rührten mich nicht an; ich empfand sie als langweilig. Sie trugen auch nicht dazu bei, mein Wissen über Nordamerika und seine Ureinwohner zu vertiefen. Manche Landschaftsbeschreibungen lasen sich sogar wie ungelenk umformulierte Artikel aus MEYERS KONVERSATIONSLEXIKON.

Im Vergleich zu Friedrich Gerstäckers Romanen „Die Regulatoren in Arkansas“ und „Die Flusspiraten des Mississippi“ schnitten sie schlecht ab. Dieser Autor hatte selbst mehrere Jahre in den USA gelebt und galt als authentischer Zeuge der dortigen Lebensverhältnisse in den späten 1830er und frühen 1840er Jahren. 1957 wurde er posthum Ehrenbürger des US-Bundesstaats Arkansas.

Gelegentlich kam mir der Verdacht, dass Karl May bei Gerstäcker abgeschrieben haben könnte. So erinnerte mich die Figur des Winnetou stark an den Indianer Assowaum in den „Regulatoren“, der aber authentischer wirkte als sein geklonter Nachfahre. Die Literaturwissenschaft hat diese und andere Plagiatsverdachte, die in den Kreisen investigativer Leser aufkamen, später bestätigt.

Selbst Fritz Steuben (Pseudonym des Schriftstellers Erhard Wittek), der in den 1930er Jahren das Wirken des Indianerhäuptlings Tecumseh (1768 – 1813) nachzeichnete und es im Stil der Zeit heroisch überhöhte, orientierte sich weitgehend an geschichtlichen Tatsachen. Tecumseh, politischer und militärischer Führer aus dem Stamm der Shawnee, hatte vergeblich versucht hatte, die „First Nations“ im Kampf gegen rücksichtslose weiße Siedler zu vereinen. Dabei verbündete er sich mit den Briten im Britisch-Amerikanischen Krieg (1812-1815) und sorgte durch eine Pufferzone aus indianischen Stämmen dafür, dass Kanada kein Teil der USA wurde. Die Tecumseh-Geschichten, ein achtbändiger Zyklus, lasen sich spannender als die um den fiktiven Apachenhäuptling Winnetou und vermittelten vielfach auch geschichtliches Wissen.

Karl Mays Werk ist in die Literaturgeschichte eingegangen. Dort soll es auch bleiben. Denn bei kritischer Lektüre entlarvt es gängige, zumeist spießige und reaktionäre Menschen- und Gesellschaftsbilder aus dem letzten Viertel des 19. und dem Beginn des 20. Jahrhunderts. Und es sollte auch nicht nachträglich textlich korrigiert werden. Etwa im Sinn einer vermeintlich geschlechter- und ethniengerechten Sprache, die zwangsläufig dazu neigt, den historischen Kontext zu verfälschen.

Warum angesichts einer längst stattgefundenen wissenschaftlichen Bewertung von Mays Romanen und Reisebeschreibungen ausgerechnet jetzt ein jugendlicher Winnetou in nicht-genuiner Weise dem Hauptwerk wie ein Fremdkörper hinzugefügt wurde, lässt sich nur mit den offensichtlich unzureichenden Literaturkenntnissen seiner Schöpfer erklären. Und vor allem mit deren mutmaßlichem Wunsch, Geschäfte mit Karl Mays Sujets machen zu wollen, die seit 1982 nicht mehr dem Urheberrecht unterliegen. Der Ravensburger Verlag hat nunmehr bei der Buchausgabe eine Kehrtwende vollzogen (der Film geht in den Verleih). Denn es wäre ein unverantwortlicher Anachronismus, die im Kern eher schlichten Erzählungen, die von vielen Vorurteilen des damaligen Zeitgeistes geprägt sind, fortzuschreiben. Wer hingegen die Welt der nordamerikanischen Ureinwohner in angemessener Weise neu beschreiben will, etwa in Anlehnung an Gerstäcker oder Steuben, dem sind keine kreativen Grenzen gesetzt. Den May-Nostalgikern stehen ohnehin die nicht revidierten Originale vollständig zur Verfügung.

Klaus Philipp Mertens